Arnold AR-5 – Analyse de traînée

Par Bruce Carmichael, 34795 Camino Capistrano, Capistrano Beach, CA 92624; Contcat Magazine, vol 5, numéro 1, janvier – février 1994, numéro 24

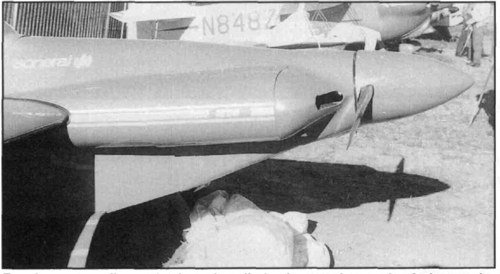

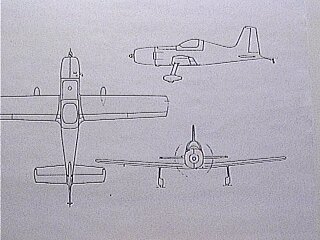

L’AR-5 est une construction composite, aile basse, train fixe, monoplan, propulsé par un moteur Rotax 582 refroidissement liquide de 65cv tractif. Le fait que cette configuration, qui n’a pas été conçue comme un racer, ait battu le record mondial de vitesse pour un poids au décollage de 661 livres ou moins, la rend très intéressante pour l’étude de l’estimation d’une traînée.

Évaluation aérodynamique :

À l’invitation de Mike, j’ai d’abord visité sa boutique pour une inspection détaillée de l’AR-5, y compris une vérification de l’aile pour détecter d’éventuelles ondulations de la surface à l’aide d’une jauge. La fabrication est superbe et une simple inspection à la lumière oblique rend l’utilisation d’une jauge quasiment superflue. Ce ne fut pas une surprise de constater que le plus important défaut de planéité que j’ai pu trouver, au niveau du longeron était de 1/1000, ratio de la hauteur max de la vague sur sa longueur. Les estimations de la traînée aérodynamique n’avaient pas besoin de correction de l’état de surface. Les surfaces sont remarquablement exemptes de défaut et tous les joints et toutes les lignes de charnières des gouvernes sont superbement réalisés. L’aérodynamisme interne du système de refroidissement laisse peut-être de la place pour un perfectionnement supplémentaire. Comme je n’avais pas assez de détails sur la géométrie interne, ce rapport calcule uniquement la traînée externe et estime ensuite la traînée interne des capots par comparaison avec la traînée totale calculée à partir de la vitesse, de la puissance et de l’efficacité supposée de l’hélice. Je n’ai pas utilisé la vitesse record de 213 mph pour l’analyse mais plutôt la meilleure estimation de Mike de la vitesse de vol max de 207 mph. Les règles de l’établissement du record permettaient une aide de la gravité pour entrer dans la zone de test un peu au-dessus de la vitesse max en palier. (entrée dans la zone de test après une légère descente)

Traînée de l’aile :

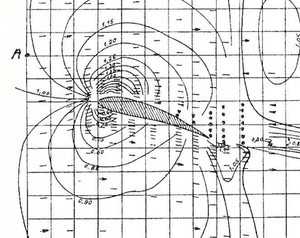

l’allongement est de 8, l’aile de faible traînée a une surface de 55,125 sqft et un effilement de 0,78 avec un profil NACA 65/3-418 à l’emplanture et un profil NACA 65/2-215 à l’extrémité de l’aile, des volet sur 50 % de l’envergure et 25 % de la corde et des ailerons sur 44 % de l’envergure et 23 % de la corde. L’envergure hors fuselage à une surface de 49.6 sqft et sa surface mouillée est de 102.6 sqft. À 207 mph au niveau de la mer, le nombre de Reynolds par pied de longueur est de 1,94 million. La corde moyenne étant de 2,7 ft, cela donne un nombre de Reynolds pour l’aile de 5,15 millions. Les données issues d’une soufflerie à faible turbulence (1) donnent un coefficient de traînée de profil de 0,0047 à l’emplanture et de 0,0045 au saumon. La surface équivalente de traînée pour l’aile exposée est donc de 0,228 sqft. Les légères pertes dues aux zones de turbulence aux extrémités, aux emplantures et aux jonctions avec le train d’atterrissage, ainsi que la légère discontinuité au niveau des charnières des volets et des ailerons, augmenteront probablement le coefficient moyen de traînée de profil de 0,005, ce qui donne une surface équivalente de traînée de 0,248 sqft pour l’aile exposée. La charge alaire est de 12 lb/sqft, la pression dynamique est de 109,6 lb/sqft, ce qui donne un coefficient de portance de 0,109. Le coefficient de traînée induite est de 0,00053, soit une surface de traînée induite de 0,029 sqft.

Traînée de fuselage :

Le fuselage, long de 14,5 ft, large de 23″ et 35″ de profondeur, a un rapport longueur sur diamètre effectif de 6 et un maître-couple de 5 sqft. Mike a estimé la surface mouillée à partir des plans, et je l’ai estimée à partir des mesures que Mike, mon fils Doug et moi avons faites lors de l’inspection. J’ai recoupé les données avec une différence de moins de 1/3% par rapport à la valeur de 83 sqft donnée par Mike. La verrière mesure 19,1″ de large et dépasse de 9,55″ au-dessus de l’avant du fuselage.

Je vais supposer dans un premier temps que la couche limite sur le fuselage est entièrement turbulente et qu’il n’y a pas de traînée due à la rugosité. La traînée interne liée à l’écoulement est pour l’instant ignorée, et l’on suppose que l’entrée d’air en vol est correctement dimensionnée afin de ne pas perturber l’écoulement externe au niveau du nez. Le coefficient de traînée de surface mouillée de base est trouvé dans les courbes pour corps profilés de Young (2), pour une transition au niveau du nez (nombre de Reynolds basé sur la longueur de 29 millions, et un rapport longueur sur diamètre effectif de 6), et vaut 0,0029. De combien devons-nous augmenter cette valeur pour tenir compte de la différence de forme à face plate par rapport à un corps profilé ?

Il a été constaté (3) que des torpilles de la marine, avec une face avant plate représentant la moitié du diamètre du corps et raccordée de façon elliptique à l’avant du fuselage, présentaient la même traînée qu’un corps profilé (ayant la même surface mouillée). Néanmoins, j’utiliserai une majoration de 5 % pour tenir compte de la différence de forme.

La verrière présente une surface frontale supplémentaire de 0,99sqft . Hoerner (4) donne un coefficient de traînée incrémental par surface frontale de 0,04 pour une verrière propre. Mike a soigneusement profilé l’avant de la verrière, adoucissant ainsi le gradient de pression défavorable sur le fuselage à l’approche de celle-ci. Si l’on utilise un coefficient de 0,03, on obtient un incrément de surface équivalente de traînée pour la verrière de 0,0297sqft. Le fuselage, considéré comme planeur, aurait une surface équivalente de traînée de : 0,0029 × 83 × 1,05 + 0,0297 = 0,827 sqft.

Nous devons maintenant augmenter la traînée pour tenir compte du souffle de l’hélice. Hoerner indique une valeur de 7 %. Des travaux plus récents de la NASA (5) suggèrent que les effets du souffle de l’hélice sur le comportement moyen de la couche limite sont peut-être moins importants qu’on ne le pensait initialement. Nous utiliserons donc une augmentation de 5 % en attendant des données plus précises. La surface équivalente de traînée du fuselage en vol motorisé est donc de 0,297 pied carré. Le coefficient de traînée basé sur la surface frontale est de 0,059, et le coefficient effectif de traînée de la surface mouillée du fuselage est de 0,00358.

Traînée d’interférence aile/fuselage :

Mike n’a commencé à rétrécir le fuselage qu’à proximité du bord de fuite de l’aile, ce qui contribue à atténuer quelque peu le problème d’intersection avec une aile basse à grande vitesse, et particulièrement aux coefficients de portance élevés lors de la montée. Il a également prévu un rayon en plan au niveau du bord d’attaque, ce qui adoucit le gradient de pression défavorable dans la couche limite du fuselage à l’approche de la zone d’écoulement tourbillonnaire de l’aile. Il a intégré un rayon, petit mais suffisant, dans l’angle entre l’aile et le fuselage, visible en vue de face, ce qui limite l’accroissement de la couche limite que l’on observe dans une intersection à angle droit. Il est important de faire comme Mike et de ne pas exagérer ce rayon, car cela augmenterait les vitesses locales maximales au point le plus épais de l’aile et accentuerait le gradient de pression défavorable vers l’arrière. La surface inférieure de l’aile est tangente à la partie inférieure du fuselage, éliminant ainsi deux angles.

Estimer la traînée d’intersection est une affaire délicate, à moins de disposer des nouveaux programmes informatiques puissants mentionnés dans l’excellent article de John Rontz paru dans le magazine Sport Aviation de février 1991 (6). Par le passé, on l’estimait égale à la surface de l’aile incluse dans le fuselage, calculée avec le coefficient de traînée de l’aile exposée. Sur cette base, la surface de 23″× 34,6″ donne un incrément de surface équivalente de traînée de 0,028sqft pour l’intersection. Cela représente 5 % de la somme des surfaces de traînée de l’aile seule et du fuselage seul. Hoerner suggère une augmentation de 4 % pour chaque jonction, dans le cas d’une implantation d’aile normale. En raison de l’excellent travail de raccordement effectué par Mike, j’assumerai une augmentation de 3 % par jonction, soit 6 % de la somme des traînées de l’aile et du fuselage. Cela donne une surface équivalente de traînée d’intersection de 0,033sqft pour le régime de vol à grande vitesse.

Estimation de la traînée des surfaces de l’empennage :

L’empennage horizontal a une surface de 13,26 pieds carrés, une corde moyenne de 1,75ft, et un nombre de Reynolds de 3,39 millions. Le profil à faible traînée, d’une épaisseur de 11 %, a un coefficient de traînée de profil de 0,0042 (1), ce qui donne une surface équivalente de traînée pour l’empennage horizontal de 0,0557sqft. L’empennage vertical a une surface de 7,35sqft, une corde moyenne de 2,5ft, et un nombre de Reynolds de 4,8 millions. Le profil laminaire, épais de 10 %, aura un coefficient de traînée de profil de 0,0038 (1), ce qui donne une surface équivalente de traînée pour l’empennage vertical de 0,0836sqft. Cette valeur doit être augmentée de 8,7 % en raison des lignes de charnières, et chacune des 6 jonctions entraîne une augmentation de 1 % de la traînée à leur emplacement dans l’empennage.

Cela est inférieur à une jonction d’aile, selon une étude citée dans Hoerner (4), qui montre la variation de la traînée d’intersection en fonction de la position le long du fuselage. Il faut également tenir compte de l’influence du souffle de l’hélice. Si les surfaces de l’empennage devenaient entièrement turbulentes sous l’effet du souffle, cela pourrait doubler les coefficients de traînée de profil. Toutefois, des études récentes de la RASA (5) indiquent que l’effet moyen dans le temps pourrait être nettement moins sévère. En attendant des données plus précises, supposons une augmentation de 40 %. La surface totale de traînée de l’empennage est donc : 0,0836 × 1,4 × 1,062 × 1,043 = 0,13sqft.

À noter que les augmentations dues aux lignes de charnières et aux intersections, calculées initialement pour des surfaces laminaires, ont été considérées comme constantes ; elles représentent donc un pourcentage d’augmentation plus faible dans le cas de surfaces partiellement turbulentes sous l’effet du souffle de l’hélice.

Estimation de la traînée du train atterrissage :

Le train d’atterrissage fixe et épuré se compose de deux carénages de jambes en forme de profil d’aile, longs de 21″, épais de 1,38″ et ayant une corde de 4,5″. Le rapport d’épaisseur est de 0,307 et le nombre de Reynolds basé sur la corde est de 723 000. La surface frontale des deux jambes est de 0,403sqft, et le coefficient de traînée par surface frontale est de 0,044 (7). La surface équivalente de traînée qui en résulte est de 0,018sqft.

Les carénages de roues, mesurant 24,75″ de long, 8,75″ de haut et 6″ de large, avec un nombre de Reynolds de 4 millions, ont un coefficient de traînée par surface mouillée de 0,00465 (2), en supposant un écoulement entièrement turbulent. Multiplié par une surface mouillée de 6,8 pieds carrés pour les deux, cela donne une surface équivalente de traînée de 0,032sqft. La surface des roues dépassant des carénages est de 0,11sqft et, avec un coefficient de traînée frontale de 0,1 (4), cela entraîne un incrément de surface équivalente de traînée de 0,0047sqft.

La roulette de queue, d’un diamètre de trois pouces et d’une largeur de 1,5″, a une surface frontale de 0,032sqft et un nombre de Reynolds de 500 000. En appliquant le coefficient de traînée d’une sphère supercritique, soit 0,1, on obtient une surface équivalente de traînée de 0,0032sqft. Chaque jambe du train d’atterrissage a deux jonctions avec l’aile et une avec le carénage de roue, ce qui augmente la traînée de la jambe de 3 %, ajoutant un incrément de surface équivalente de traînée de 0,0005 pied carré. La surface totale équivalente de traînée du train d’atterrissage est de 0,0694sqft, dont les jambes représentent 26 %, les carénages (pants) 46 %, les interférences 1 %, les roues dépassant des carénages 16 %, le support de la roulette de queue 6 %, et la roulette de queue elle-même 5 %. Il serait intéressant de placer un train principal dans une soufflerie pour vérifier si la traînée est réellement aussi faible que le suggère ce calcul.

En résumé :

Commençons par additionner les surfaces équivalentes de traînée incrémentales calculées jusqu’à présent pour l’aérodynamique externe. En soustrayant cette somme de la surface équivalente de traînée totale déterminée à partir de la vitesse maximale de 207 mph, nous pourrons voir s’il reste quelque chose à attribuer au refroidissement ou à la traînée interne.

- Traînée induite : 0,029sqft (3,6 % de la traînée totale)

- Traînée de profil de l’aile : 0,248 (30,8 %)

- Traînée du fuselage : 0,297 (36,8 %)

- Interférence aile/fuselage : 0,033 (4,1 %)

- Traînée de l’empennage : 0,130 (16,1 %)

- Traînée du train d’atterrissage : 0,069 (8,6 %)

- Traînée externe totale : 0,806 pied carré (100,00 %)

En configuration planeur, avec le système interne étanchéifié, la surface équivalente de traînée totale correspond à un coefficient de traînée basé sur la surface alaire de 0,0146. Elle peut également être convertie en coefficient de traînée par surface mouillée de 0,0034 (en divisant par la surface mouillée totale de 236,4sqft). Nous pouvons déterminer la surface équivalente totale de traînée en vol en utilisant l’estimation de la vitesse maximale en palier de 207 mph, une puissance effective de 65 cv et un rendement hélice de 82 %. Cela donne une surface de traînée de 0,88sqft. En soustrayant notre surface de traînée externe totale de 0,806sqft, on obtient une différence de 0,074sqft, soit 8,4 % du total, disponible pour la traînée de refroidissement. La répartition de la traînée est désormais la suivante :

- Traînée induite : 0,029sqft (3,3 % de la traînée totale)

- Traînée de profil de l’aile : 0,248 (28,2 %)

- Traînée du fuselage : 0,297 (33,7 %)

- Interférence aile/fuselage : 0,033 (3,8 %)

- Traînée de l’empennage : 0,130 (14,8 %)

- Traînée du train d’atterrissage : 0,069 pied carré (7,8 %)

- Traînée de refroidissement : 0,074 (8,4 %)

- Traînée totale : 0,880sqft (100,00 %)

- Coefficient de traînée total basé sur la surface alaire = 0,016

- Coefficient de traînée basé sur la surface mouillée totale = 0,0037

Ces chiffres finaux de traînée sont tout à fait remarquables pour un avion habité à aile basse, avec train fixe et hélice tractrice. Une surface équivalente de traînée (qui est le produit de la taille et de la propreté aérodynamique) inférieure à un pied carré a rarement été atteinte. Le coefficient de traînée par surface mouillée de 0,0037, pour un nombre de Reynolds de seulement 5 millions pour l’aile et 29 millions pour le fuselage, est exceptionnellement bas et il inclut toutes les augmentations par rapport aux données idéales d’un corps profilé, y compris la traînée due au refroidissement. Ce facteur de propreté aérodynamique (0,0037) est inférieur au plus bas chiffre publié jusqu’à présent pour un avion à hélice, qui était de 0,0040 pour le chasseur P-51. Le P-51 volait à des nombres de Reynolds plus élevés, possédait un train d’atterrissage entièrement rentrant et n’avait aucune traînée de refroidissement.

De nombreux aérodynamicien(ne)s jugeront les coefficients de cette étude optimistes, mais les concepteurs de planeurs pourraient ne pas l’être, s’ils avaient eu l’occasion d’examiner l’AR-5 comme je l’ai fait. Enfin, même si la vitesse maximale en palier était de 200 mph au lieu de 207, et si l’on obtenait 72 cv au lieu de 65 cv du moteur, la surface équivalente de traînée ne serait que de 1,12sqft avec un rendement d’hélice de 85 %, et le coefficient de traînée par surface mouillée serait de 0,0047. (Je pense qu’il est plus probable que la vitesse de vol soit correcte, que la puissance moteur soit plutôt autour de 60 ch ou moins, et que le rendement de l’hélice n’excède pas 82 %. Mais, bien sûr, c’est juste ce que je pense, n’est-ce pas ? M.A.)

L’AR-5, ainsi que deux récents avions de course de Formule 1, ont démontré que des performances assez élevées peuvent être obtenues avec des avions à train d’atterrissage fixe et hélice tractrive, grâce à la « laminarisation » obtenue par une construction composite, combinée à une grande attention portée à la conception pour éliminer toutes les sources inutiles de traînée.

Bien que des gains supplémentaires par « laminarisation » puissent théoriquement encore être réalisés avec des avions à hélice propulsive (pusher), et que des réductions supplémentaires de la surface mouillée soient possibles avec un train d’atterrissage rétractable, il n’est pas du tout simple, en pratique, de surpasser la configuration plus simple.

B.H.C.

Références :

(1) Abbott, I.H., and Von Doenhof, A.E., « Theory of Wing Sections », Dover Publications, Inc N.Y. 1949

(2) Young, A.D., « The Calculation of Total and Skin Friction Drags of Bodies of Revolution at Zero Incidence », ARC R&M 1874, Apr 1939

(3) Phone call by writer to engineers at Naval Ordnance Test Station, Pasadena 1962

(4) Hoerner, S.F., « Fluid Dynamic Drag », Published by the author, Vancouver, WA 1958

(5) Holmes, B.J., Obara, C.J. and Yip, L.P., Natural Laminar Flow Experiments on Modern Airplane Surfaces » NASA Tech Paper 2256 June 1984

(6) Roncz, J., « Evolution of a Homebuilt Design », Sport Aviation Magazine Feb 1991

(7) Carmichael, B.H., « Two Dimensional Airfoil Literature Survey », North American Autonetics C6-1796/020 Aug 1996

Bruce H. Carmichael a obtenu son diplôme en génie aéronautique à l’Université du Michigan en 1944. Parmi ses professeurs se trouvait Ed Lesher, également membre de l’EAA. Bruce a ensuite travaillé chez Chance Vought et Goodyear Aircraft dans le domaine de l’aérodynamique appliquée. Une rencontre fortuite avec le Dr August Respet lors d’une rencontre de planeurs en 1949 l’a amené à le rejoindre dans des recherches sur le contrôle de la couche limite en vol, utilisant des planeurs. Cela l’a ensuite conduit à étendre ses recherches aux hautes vitesses subsoniques avec le Dr Werner Pfenninger chez Northrop Aircraft, en utilisant un avion à réaction F-94A. Par la suite, il a étendu à la fois le flux laminaire naturel et le contrôle artificiel de la couche limite pour la réduction de la traînée avec le Dr Max Kramer, en utilisant des véhicules sous-marins sans pilote.

Il a siégé dans des comités aérodynamiques pour diverses organisations de vol à voile et a écrit des articles pour des magazines de vol à voile et d’aviation. Retraité en 1989, Bruce a eu la chance, au cours de sa carrière, de revenir sans cesse sur le sujet de la réduction de la traînée et de l’efficacité du transport des véhicules.

M.C.M.

CONTACT Magazine